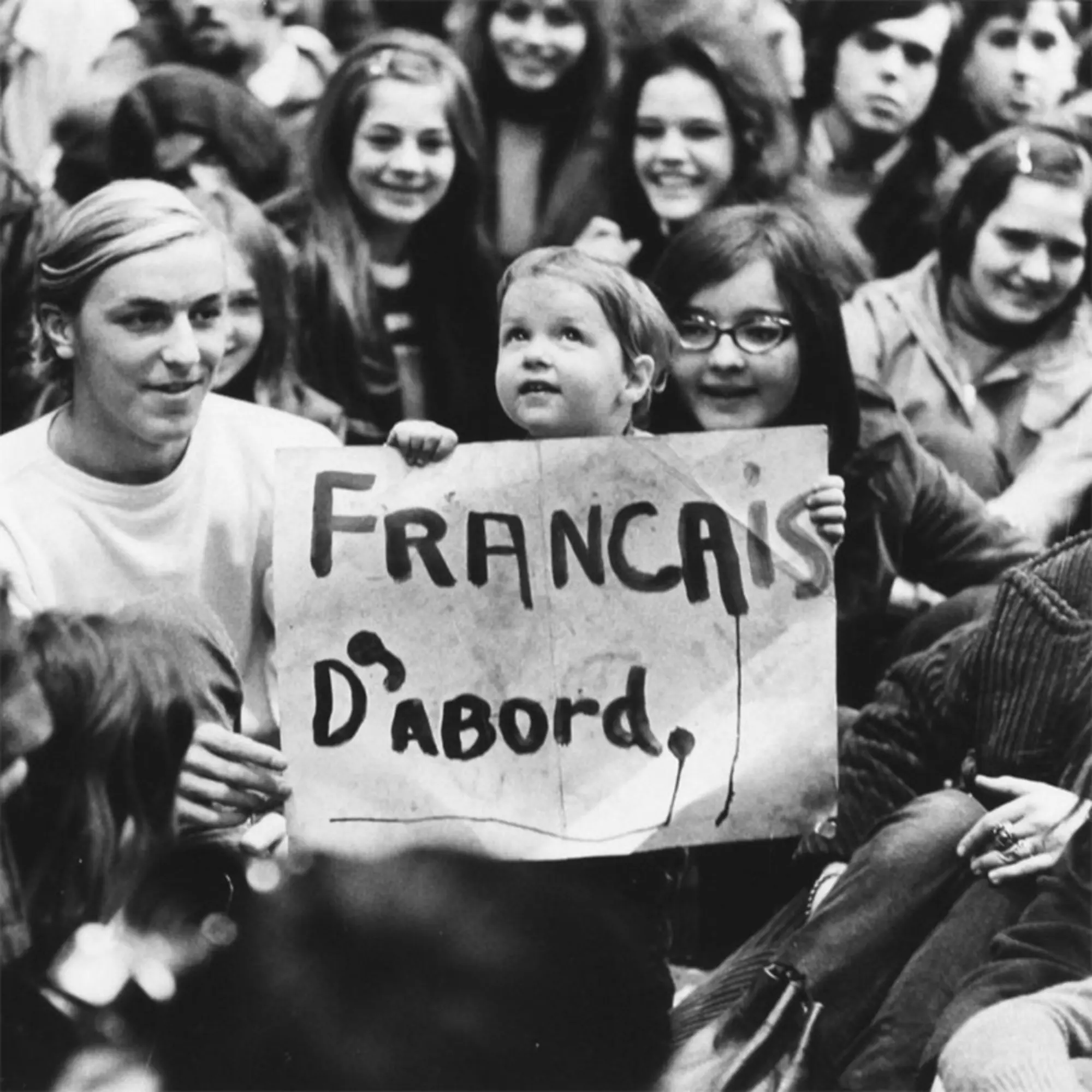

Charte de la langue française

Actualités, rapports et dossiers de recherche consacrés à la Charte de la langue française (Loi 101), adoptée en août 1977, qui a fait du français la seule langue officielle du Québec.

À propos de Solange Chalvin

Solange Chalvin a partagé sa carrière entre le journalisme et l’administration publique québécoise. À l’époque où il n’y avait pas d’école de journalisme, André Laurendeau fut son mentor. Elle fut alternativement responsable de la page féminine, puis du secteur de l’éducation, de la santé et des affaires sociales au journal Le Devoir de 1962 à 1975.

En 1962, bien avant la publication du célèbre rapport Parent, elle écrivit avec Michel Chalvin Comment on abrutit nos enfants. un livre pamphlétaire pour l’époque.

Après l’obtention d’une maîtrise en administration publique à l’ÉNAP de l’Université du Québec, elle occupa plusieurs postes de direction au Comité pour la protection de la jeunesse, à l’Office des services de garde à l’enfance et à l’Office de la langue française où elle consacra une dizaine d’années à la francisation des entreprises et de l’administration publique et à l’amélioration de la qualité de la langue française au Québec.

Elle a collaboré à différents médias et participé à plusieurs organismes publics et privés dont elle a assumé la présidence et la gestion : la Société de la sclérose latérale amyotrophique du Québec de 1990 à 1999, le centre de bénévolat SARPAD Côte-des-Neiges de 1997 à 2002, le groupe Le pont entre les générations de 1998 à 2004. Sa carrière fut couronnée par plusieurs prix de journalisme décernés par le Club des journalistes canadiennes.

En 2020, Solange Chalvin s’est vu décerner le Prix Georges-Émile-Lapalme, la plus haute distinction accordée par le gouvernement du Québec à une personne ayant contribué de façon exceptionnelle, par son engagement, son œuvre ou sa carrière, à la qualité et au rayonnement de la langue française parlée ou écrite au Québec.

Créé en 2023, le prix Solange-Chalvin, qui remplace les Mérites en francisation des personnes immigrantes, souligne les efforts des personnes immigrantes qui ont appris ou apprennent le français au Québec, ainsi que la contribution exceptionnelle du personnel enseignant et des organisations qui les accompagnent tout au long de leur apprentissage.